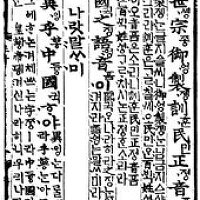

有子曰 禮之用和爲貴, 先王之道斯爲美 小大由之. 有所不行, 知和而和 不以禮節之 亦不可行也.

유자가 말하길 “예의 쓰임은 조화가 귀한 것이니 선왕의 도는 이것을 아름답게 여겨, 작은 일과 큰 일이 모두 여기에서 말미암았다. 그러나 행하지 못할 것이 있으니 조화를 이루는 것만 알고 조화만 이루고 예로써 절제하지 않는다면 또한 행하지 못하는 것이다.”

반드시 공자의 유학이 아니더라도 철학으로 성립된 동양의 사유체계가 추구하는 근본정신은 조화(調和)에 있었다. 조화의 영역은 ‘수신제가치국평천하(修身齊家治國平天下)’라 하여 ‘나’로부터 시작해서 ‘우주’로 확장되었다. ‘나’라는 작은 영역에서는 육신의 욕망과 도덕 의지의 대립을 조화시키고, 도덕 의지로써 기질을 다스리고(克己復禮), 다른 한 편으론 자신의 기질이 지닌 잠재적인 에너지를 발현시켜 자아실현의 도구로 삼게 하는 것이었다. 가정에서는 효(孝)를 통해 겸손(悌)과 자애를, 공동체에서는 믿음과 공경을 통한 충(忠)과 신(信)의 덕목으로 인간과 인간의 관계를 조화시키도록 했다. 더 나아가서는 인간과 자연(우주)의 관계 역시 일방적인 수혜자와 시혜자의 관계가 아닌 서로에게 보탬이 되는 평등한 입장에서 조화를 추구했다.

“예의 쓰임은 조화가 귀한 것이다(禮之用和爲貴)”라는 말은 형식적 규범인 예(禮)의 근본이 조화에 있으며 조화 역시 인(仁)에 도달하는 하나의 방법이므로 이 둘 사이에는 긴장관계가 형성된다. 예를 너무 강조하면 융통성이 사라져 경직된 형식만 남게 될 것이고, 조화를 너무 강조하면 서로의 구분이 없어지고, 질서가 무너지므로 이를 경계할 필요가 있다. 유자는 특히 조화에 신경 쓰느라 예가 무너지는 것이 더욱 문제라고 이야기하는데 이것은 ‘선왕의 도(先王之道)’와 연결시켜 생각해보아야 한다.

이때의 선왕이란 요, 순, 우, 탕(堯舜禹湯) 등 중국 고대의 성왕(聖王)을 비롯해 공자가 흠모해 마지않았던 주(周) 문왕(文王)일 수도 있다. 다만 이들은 통치자이기 이전에 성군(聖君)이었고, 이들이 행(실천)하는 바는 예를 의식적으로 실천하는 것이 아니라 하늘의 뜻에 따라 조화를 이루는 삶을 영위한 결과이다. 그들이 행한 예는 작게는 개인의 행동으로부터 크게는 국가경영에 이르기까지 예에서 어긋나는 것이 없이 자연스럽게 조화를 이루었다. 다시 말해 억지스럽게 행하거나 작위적으로 꾸며서 한 것이 아니라 자기 안의 본성을 발현(自由)한 것인데도 그것이 예에 어긋나지 않았다는 것이다. 그러나 누구나 이런 경지에 도달할 수는 없기에 우리는 예를 배운다. 스스로 깨우쳐 예의 실천과 본성의 실현 사이에 조화를 이룰 수 없다면 규범을 익히고 몸에 체득시키는 것, 이른바 교육(敎育)의 힘에 의존하라는 것이 유자의 가르침인 셈이다.

'LITERACY > 곱씹어 읽는 고전' 카테고리의 다른 글

| 논어(論語)-<위정(爲政)편>01장. 爲政以德 (0) | 2011.03.29 |

|---|---|

| 논어(論語)-<학이(學而)편>16장. 不患人之不己知 患不知人也 (1) | 2011.01.26 |

| 논어(論語)-<학이(學而)편>15장. 切磋琢磨 (0) | 2011.01.17 |

| 논어(論語)-<학이(學而)편>14장. 食無求飽 居無求安 (0) | 2011.01.04 |

| 논어(論語)-<학이(學而)편>13장. 信近於義 言可復也 (0) | 2010.12.20 |

| 논어(論語)-<학이(學而)편>11장. 其志其行 (0) | 2010.11.30 |

| 논어(論語)-<학이(學而)편>10장. 溫良恭儉讓鎰之 (0) | 2010.11.19 |

| 논어(論語)-<학이(學而)편>09장. 愼終追遠 (0) | 2010.11.12 |

| 논어(論語)-<학이(學而)편>08장. 無友不如己者 (0) | 2010.11.06 |

| 논어(論語)-<학이(學而)편>07장. 賢賢易色 (0) | 2010.10.30 |